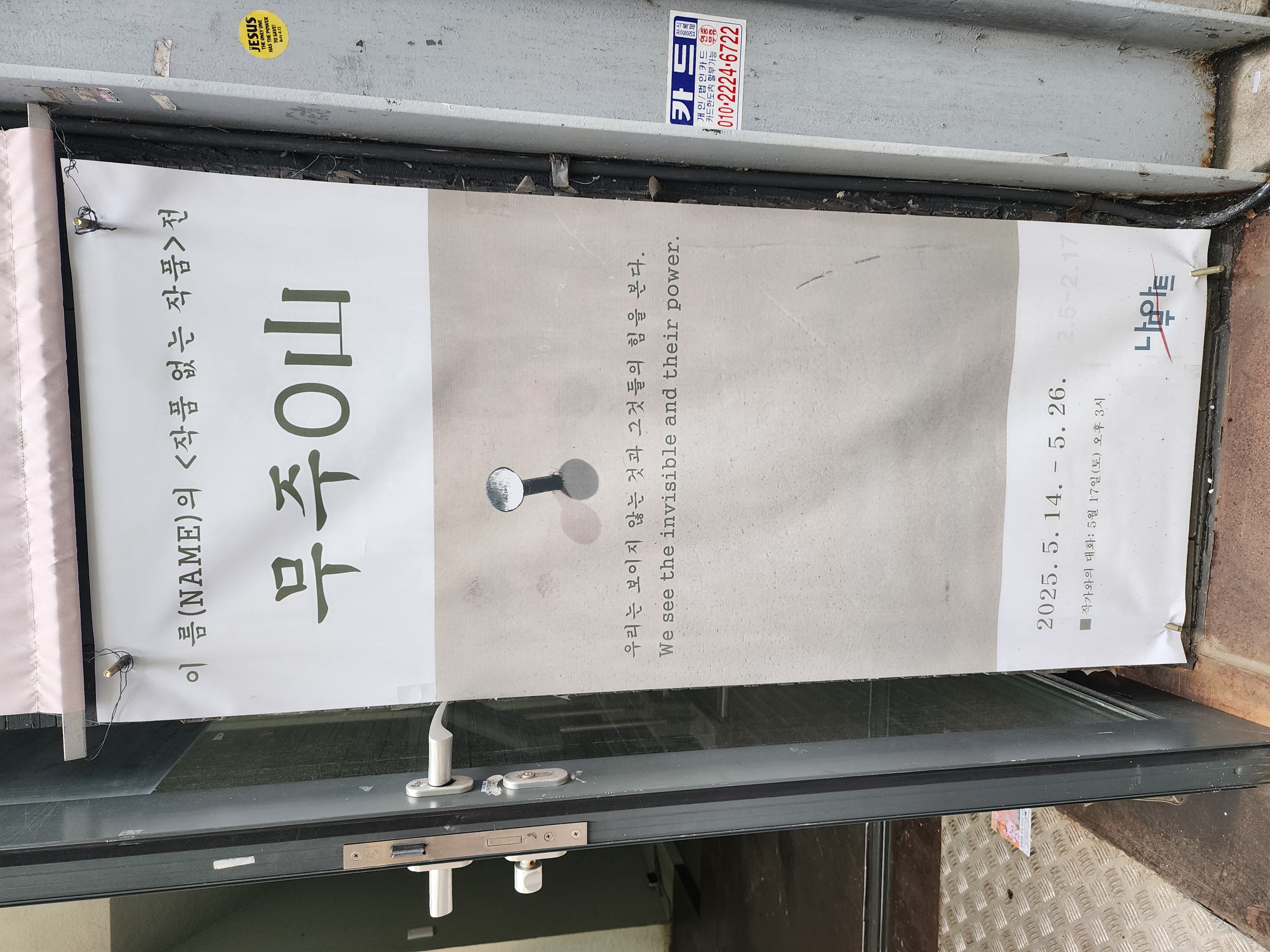

독특한 전시가 열리고 있다. 일명 <작없작> 전, '작품이 없는 작품' 전이다.

ㅡ 왜 예술작품은 있는 것은 있고 없는 것은 없는가? "애초에 작품은 '있는! 작품'과 '없는 작품'이 모두 있어야 했다. 그런데 예술사에는 '있는 작품(작있작)'만 있고 '없는 작품(작없작)'이 없다

ㅡ작가노트ㅡ

왜 세상을 있음으로만 바라보는가? 그럴 수는 없지 않은가?

란 의문에 답을 한 전시로 보인다.

1

나무아트는 오를 때마다 숨이 찬다. 건물이 있고 계단이 있다. 세상에서 존재한다는 것, 있다는 것은 알고 보면 늘 문제를 품고 있다. 돈도 그렇고 사람도 그렇고 예술도 그렇다. 사르트르의 말이 아니더라도 '있음'은 인간에게 인식(시선)을 유발한다. 그것을 해석하고 살아야 하는 인간은 숙명적으로 문제를 품고 풀고 살아야 하는 존재라 하겠다. 올라가니 작품이 없다. 휑하다. 텅 빈 공간이다.

2

작품이 없는 전시? 그렇다면 작품이 뭔가. 예술창작의 결과물이란 사전적 의미 외에 보는 이에게 수많은 적립된 인식을 제공하는 것. 즉 유명세, 작품값, 전시비용, 개인의 욕망 등등 존재론 적으로 수많은 요소를 품은 '있음`이 곧 작품이겠다. 그렇다면 이것을 제거한 전시 <작없작>의 의미는 뭘까. 그동안 모든 것을 있음(존재)으로 사유한 세계관에 대한 거부, 예술에 대한 시선조정일까?

3

작가는 다행히 작품 유무에 대한 사유에서 무無는 베르그송의 절대적 무도 아니고 사르트르가 순수인식으로 규정한 무도 아니며 노자의 도덕경에 나오는 '도가도 비상도'에 나오는 '도'도 아니라 말한다. 즉 말하는 순간 인지할 수 없는 절대적 세계, 무無가 아니다. 그런 면에서 이번 전시 <작없작> 전은 결국 존재자(작품)는 없으나 존재(있음)를 논하는 전시로 의미를 갖게 된다.

4

<작없작> 전시는 전시장(나무아트)이란 공간이 아니라면 의미를 가질 수 없다.

전시장에는 작품이 존재한다는 사유를 하고 있는 '있음'의 세계에서만 펼칠 수 있는 전시라는 이야기다. 즉 이곳은 전시하는 공간으로 누구나 작품이 있다는 선이해를 가지고 있다. 그런 사람만이 작가의 의도를 눈치챌 수 있는 전시다. 해서 이번 전시는 '없음(무. 혹은 부재)의 미학'인지도 모른다.

5

티브이를 보다가 화면이 사라져야 티브이의 존재(모습이나 크기 등)를 에둘러 보게 되듯 '없음'을 통해 이 세상의 진면목을 보게 된다 할까. 사람은 자전거를 도둑 맞거나 잃었을 때 자전거만이 아닌 자전거에 얽힌 추억이나 사연 등 자전거에 축적된 인식 모두를 잃은 충격을 경험한다. 그런 면에서 작가의 행위는 작품을 제거해 작품에 대한 생각을 환기시키는 역설의 미학을 구현하는 것일까?

6

이번 전시작가 '이 름'( 작품을 제거한 전시 의미에 맞게 기표나 기의를 품은 작가명을 지우는 의미로 작가명은 보통명사 '이 름'으로 칭함)은

기존에 지배해 온 예술담론에 거대한 전복을 꾀하는 시도를 했다 할 것이다.

우리는 작품을 대할 때 존재자(작품)를 향한 수없는 인식의 접점을 만난다. 그중에 꽂히는 것만 보거나 만나게 된다. 하지만 이번 전시는 그러한 대상 <있음> 자체를 제거함으로써 더 많은 사유를 불러일으키는 방식을 취하고 있다. 대상을 봄으로써 인식하고 감각하는 구조를 파괴한 전시라 할 수 있겠다. 이는 작가의 말대로 뒤상의 레디메이드 작품 사유보다 더 나간 예술관이라 할 수 있다.

7

사상가들은 궁극적으로 존재는 사건의 결과물로 규정하고 있다. 공간과 시간의 지배를 받는 사건의 존재론이다.

이번 '작품 없는 작품 <작없작> 전'은 작품이 없는 것이 아니다.

작품을 제거하는 행위 사건으로 존재를 증명한 무엇보다 큰 작품을 전시한 전시라 할 것이다. 전시장의 빈 공간이 작품인 것이다.

칡뫼

이 름(NAME)의 작품 없는 작품전을 보고

적어보다

ㆍ

추신 생각을 문자로 적는다는 자체가 알고보면 억지다